Сегодня 18 марта: 1871, 1921, 1966

Десять лет назад я написал этот текст. Вроде

бы давно. Но история не

умирает, пока живы те, кто хочет её помнить.

Там есть неточности и ошибки, конечно, когда-то исправлю.

Это три истории, связанные в моём восприятии с 18 марта. Сначала хотел написать "умную" статью про Парижскую коммуну и даже консультировался по поводу источников с товарищами-анархистами. Но потом родилось такое по типу эссе, из трёх глав. И не только про Парижскую коммуну.

18 марта 1871 года население Парижа восстало. Восстание, в котором самую активную и позитивную роль сыграли женщины, быстро распространилось по всему городу и уже к середине дня столица Франции перешла под контроль народа. Движение было спровоцировано попыткой коллаборационистского правительства Тьера (готовившегося сдать Париж наступавшей прусской армии - в те дни ещё шла франко-прусская война) вывезти пушки с холмов Монмартра - пушки, на которые по копеечке, по сантимчику, собирали деньги голодные парижские пролетарии и пролетарки. Поводом к восстанию послужило, таким образом, подозрение в военной измене правительства, но последствия у него были грандиозными и захватывающими. Уже через 10 дней в городе, окружённом со всех сторон враждебными регулярными войсками, верными Тьеру, прошли свободные выборы в новый революционный парламент - Коммуну Парижа. Народная власть французской столицы была, таким образом, не менее легитимна, чем чеченское правительства Аслана Масхадова, избранного президентом на настоящих, реально конкурентных выборах. Строго говоря, легитимность даётся не только выборами, далеко не только, но сейчас, в понятиях современной демократии, всенародные выборы - это, конечно, самая легитимная форма легитимации правления. Именно в результате таких свободных, конкурентных выборов, и была сформирована Парижская Коммуна 1871 года. Это не помешало впоследствии французским белогвардейцам, всё-таки отбившим город у плохо вооружённого населения в конце мая, устроить настоящую резню с десятками тысяч жертв. Коммунаров убивали во многих местах, но особенно прославилась окраина кладбища Пер Лашез, где массовые расстрелы продолжались несколько дней. Туристы на Пер Лашез ищут, прежде всего, могилы Джима Моррисона и Оскара Уайльда, Айседоры Дункан и там же, поблизости, в колумбарии - Нестора Махно (о нём ниже), а у Стены Коммунаров не очень людно. Зато здесь всегда живые цветы. 134 года прошло, но до сих пор есть те, кто помнит и кто не простил.

Сроку на революционное творчество парижскому народу было отпущено недолго - 72 дня. Но главные социальные преобразования, которые до сих пор стоят в повестке дня как реальная альтернатива капитализму - рабочий контроль, обобществление собственности, частичная отмена денежного обращения - начали претворятся в жизнь уже в эти два месяца. Это была столь реальная и столь пугающая старых хозяев жизни попытка осуществления коммунизма, что шорох идёт до сих пор. А главное для нас то, что коммунары не успели построить своё тоталитарное государство, как 50 лет спустя русские большевики, не успели обзавестись тайной политической полицией типа ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ-ФСБ, пыточных и расстрельных дел мастерами. И потому остаётся шанс - а может быть, в случае успеха, - и не построили бы? не обзавелись бы? Парижская Коммуна навсегда останется вечным обещанием УТОПИИ, вечным обещанием вечного счастья. Убитые герои Коммуны остаются в наших сердцах, а их кровь - на наших знамёных (на их красной диагональной половинке).

На Монмартре, - там, где началось восстание 18 марта, там, где были пушки национальных гвардейцев, - стоит теперь противная белая церковь, похожая на обеззвученный мраморный колокольчик - церковь, построенная победителями коммунаров в знак своей кровавой победы, церковь, которую активно просовывают туристам в качестве основного символа Парижа, наряду с Эйфелевой башней, но в которую честные и совестливые люди до сих пор - ни ногой (точно также, по-хорошему, стоит отказаться и от походов в "наш" Мавзолей - разбирать его не надо, он красив, да и Сухофрукт нехай лежит - и пусть поклонники коммунистического культа справляют возле него свои религиозные церемонии 22 апреля и 7 ноября; так и быть, проявим толерантность. Но толерантность - это не всепрощение. Историческая память не даёт забыть преступления Ленина и построенного им режима, а личная совесть - мешает носить модную майку с надписью "СССР").

Пиры победителей отвратительны по существу, в них всегда есть что-то от трупоедства, ведь никогда ничья победа не даётся без многочисленных жертв - если не прямых, то отложенных, будущих. Просто будем помнить, что, как любит повторять старик Хомский, есть две истории - история победителей и история проигравших, история угнетателей-властителей и история угнетённого народа, история государства и история общества. В школах преподают историю победителей. Но война ещё далеко не окончена. Никогда не надо забывать, на чьей мы стороне.

О Парижской Коммуне - разыщите книгу анархистки Луизы Мишель, она издавалась на русском в 1920-е годы. Должны же были остаться какие-то экземпляры. Читайте Луизу Мишель и пейте красный апельсиновый сок. Наша революция будет вегетарианской.

50 лет спустя, 18 марта 1921 года войска под командованием кровавого палача Тухачевского, усиленные делегатами X съезда РКП (б), взяли штурмом Кронштадт, и тем самым задушили в зародыше начинавшуюся Третью революцию. Это была решающая, но не последняя битва. Ещё партизанил на Украине неуловимый (и так и не пойманный большевиками) Нестор Махно, ещё не было разгромлено грандиозное крестьянское восстание в Тамбовской губернии под руководством Александра Антонова (именно партизанские деревни антоновцев войска Тухачевского травили ядовитыми газами с воздуха, с аэропланов - так что расстрелянный позднее, в 1937-м, маршал Тухачевский не был невинной жертвой, он в каком-то смысле получил своё, пусть и от такого же палача Сталина), но всё же - именно восставший Кронштадт был настоящим знаменем Третьей революции - широкого антибольшевистского повстанческого движения, охватившего всю Европейскую часть страны (большевизация Сибири к весне 1921 года была вообще ещё далеко не полной и партизанская война за Уралом продолжалась - вопреки тому, что пишут в школьных учебниках, - до 1928 года. Спросите Игоря Подшивалова, он об этом целую книгу написал).

Диктатура большевиков под руководством Ленина и Троцкого довела страну к весне 1921 года практически до ручки. Политика военного коммунизма, реквизиции продовольствия в деревне, мобилизационный режим на фабриках, преобразование воинских частей после завершения активной фазы гражданской войны в трудовые армии, голод и разруха, которые только усиливались с каждым месяцем, привели к глухому недовольству по всей стране, постепенно становившемуся открытым, а в Петрограде - к продолжительной волне забастовок (волынок) зимы 1920-1921 года. В ряде случаев забастовщики выдвигали не только экономические, но и политические требования, популярность получил лозунг "За Советы без коммунистов!" Питерские волынки запалили фитиль Кронштадта - в начале марта 1921 года на Якорной площади началось восстание матросов, наиболее активную роль в котором играли анархисты и представители других небольшевистских социалистических течений.

Положение большевиков было настолько шатким, что даже делегаты X съезда правившей единолично партии покинули Москву и отправились на подавление восстания. Ещё бы несколько дней - лёд бы в Финском заливе подтаял и штурм в пешем порядке по льду стал бы невозможен. Взять же Кронштадт с моря было задачей и вовсе трудновыполнимой. Увы, погода не задалась, весна задержалась.

Взяв крепость, большевики устроили массовую расправу, тысячи людей были расстреляны - и это были те самые матросы, которые столько лет были железной гвардией, одним из главных оплотов большевистской власти (повторилась в каком-то смысле история с махновцами, которые незадолго до кронштадтского восстания помогли большевикам взять Крым, а затем были коварно преданы, окружены и уничтожены - только сам Махно и немногие бойцы и командиры его Повстанческой армии пережили ноябрь 1920 года, утекли сквозь пальцы внезапно сжавшегося большевистского кулака). Особенно усердствовал в расправах председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий (привет, троцкисты, ну как, ещё не раскрутили на бабло Зюганова?).

Одна из лучших, если не лучшая художественная книга о Кронштадтском восстании - "Капитан Дикштейн" М.Кураева. Написано талантливо, жутко, пробирает до костей - это вам не публицист Лимонов, сам себя записавший в "лучшие русские писатели".

О Махно - хотя это не совсем в тему - посоветую книгу Василия Голованова "Тачанки с юга".

Что же до Кронштадта-1921, то это событие и эта дата вошли в "поминальник" мирового анархического движения, вместе с Парижем-1871, Барселоной-1936 и Парижем-1968. Даты и события эти помнят, отмечают, складывают о них песни, снимают фильмы и даже рисуют комиксы (во Франции вышел шикарный двухтомный комикс о махновщине и однотомник о кронштадтском восстании). Я не помню, какую именно "футбольную" майку прибарахлил в Париже Слон - "Кронштадт 21" или "Барселону 36" - но фигурируют обе. А "Петроград 17" отсутствует - подавитесь, троцкисты.

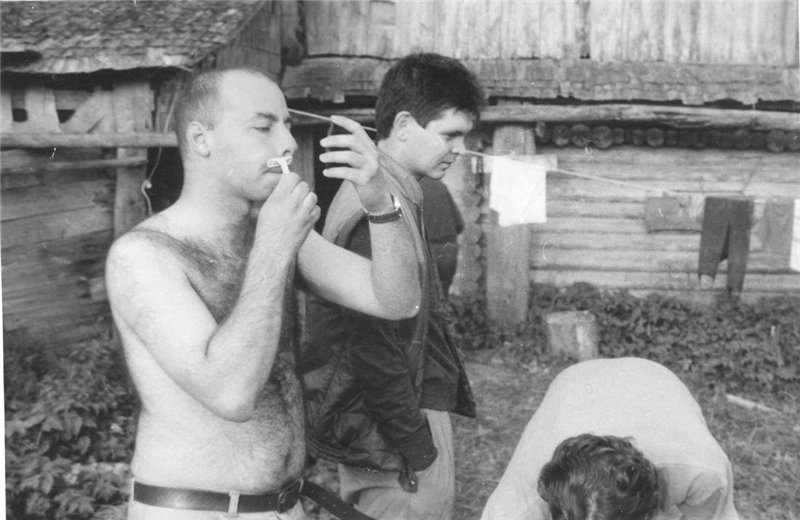

Ещё 45 лет спустя, 18 марта 1966 года где-то в России (к стыду своему, я не знаю, где точно) родился Николай Муравин. Я впервые пишу о нём "в открытом доступе" с тех пор, как в мае 1996-го он навсегда ушёл в свою последнюю разведку, в свой последний освободительный поход, один из тех походов, которые освобождали души участников, тех, кто ходил вместе с Колей, от химер раннекапиталистической действительности, от ужаса городов, от тотального контроля, от обязательств, навязанных Системой (я знаю, что это устаревшее слово, как и "классы" - но подскажите получше! - да к тому же ни давление Системы, ни антагонистические противоречия между классами никуда не делись - почитайте хотя бы старика Хомского, его книги, например, "Классовая война" до сих пор продаются в московских магазинах).

Муравин был анархистом, интернационалистом, геологом и талантливым писателем. А кроме того, Муравин несколько лет конкретно вправлял мозг московской анархистской братии и сестрии - просто тем, что он был очень весёлым и уместным человеком - уместным в любой компании, в любом раскладе, в любой напряжённой ситуации. Муравин эту напряжённость разряжал. Водку пили из горла и песни Егора Летова пьяным хором орали - это мы сами. А Коля умел сделать так, чтобы это не превращалось в вакханалию бессмысленного насилия. Потому что он не любил бессмысленности. Он что-то такое произносил или что-то быстро и незаметно делал, или просто как-нибудь так улыбался, что все сразу попускались. И приходили себя. И говорили себе и друг другу: чего это мы, в самом деле? И улыбались тоже. И плыли в революцию дальше.

Когда мы Колю искали на реке, мы вдвоём с Володей Кузнецовым переправлялись через бурный всё ещё весенний поток на плоту. Оба не умели плавать. Вдруг плот начал крениться и переворачиваться. Я уже, было, начал прощаться с жизнью, но тут вспомнил Колю - Коля бы не сдрейфил и боролся бы до конца (и я верю - он действительно боролся ТОГДА). Думаю, и Володя почувствовал что-то подобное. Там хана уже была, плот стоял в воде почти уже вертикально, а никто из нас никогда не занимался ни сноу-, ни обычным, водным, волновым сёрфингом. Но мы как то сработали в паре - и удержались на плаву. И в жизни. Коля нам помог.

Коля вообще очень ценил солидарность. Не только международную, но и между людьми. Когда анархические друзья-товарищи кинули меня и стали создавать объединённый анархистский журнал без меня (хотя именно я в предыдущие полтора года полировал им всем мозг на эту тему, что пора, что сколько уже можно сраться, что надо ВМЕСТЕ всем работать) - причём специально без меня - только Коля пришёл ко мне домой, в жопу окраинную, сразу после их первого заседания, чтобы рассказать мне об этом и одновременно успокоить, мол, не бери в голову, бог с ними, ты должен быть выше. И я его послушался - я вообще его часто слушался, хоть и был немного постарше, - и даже написал им какую-то статью в первый номер. И во второй. А третий номер они делали уже без Коли (остались какие-то его неопубликованные рассказы - и у меня осталась его статья, не подошедшая для "Недели", где я тогда работал. Надо её разыскать). Журнала того давно уже нет - и бог с ним, действительно, - без меня - и без Коли - он быстро сдулся и оказался никаким не объединённым, а просто плохим, очередным вымученным сектантским проектом. Дело не в этом. А в том, что журнала своей мечты я с тех пор так и не смог выпустить - хотя, как по мне, очень хороша была УТОПИЯ, первые её два номера, и концептуально очень неплох - "Асфальт". И мне кажется иногда, что без Коли это просто уже невозможно. В нём что-то было такое, чего нет больше ни в ком из русских анархистов, сколько бы я их не встречал. Он был самым талантливым из нас - и писателем, и журналистом, и человеком вообще. Он был самым весёлым, самым незашоренным и самым "народным". Он не был гуманитарием, блин (и это - хорошо). Но было что-то ещё, чего я никак не могу передать словами и почему я от этих слов, от возможности их написать - о нём - так долго открещивался, хотя кое-кто - и, я думаю, ЛенА тоже, - именно от меня их в первую голову и ждал. Но я не смог тогда, девять лет назад. Не могу и сейчас.

Муравин, прости, я до сих пор не смирился. Я до сих пор жду тебя из похода.

Надо что-то сказать ещё, но я лучше так оставлю. Я в растерянности. И в

злобе. И в печали. И в досадовании. И в любви. Да, я в любви.